ART/CULTURE

川内倫子 インタビュー

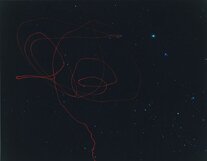

この5月に、ニューヨークに拠点を置く出版社APERTUREと青幻舎から、写真集<AMETSUCHI>の日本語版と英語版を同時に上梓した川内倫子さ ん。2012年に東京都写真美術館で行った<照度 あめつち 影を見る>を立脚点にしつつ、展示とも、またこれまでの写真集とも、がらりと違う新しい感覚 を与えてくれるこの新作について、ニューヨークで話を聞いた。

RSS Feed