ART/CULTURE

ドラッグ・ディーラーのインタビュー集

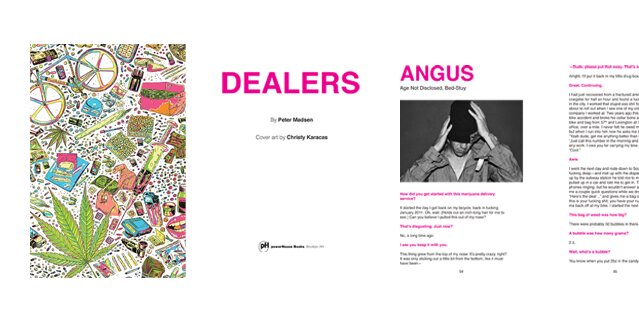

ドラッグ・ディーラーという職業は、今も昔も、カルチャーにおいては多大なるインスピレーションの源になってきたが、ディーラー本人の口から物語が語られることはなかなかない。この秋、”Word on the Street New York” というブログを通じて、ニューヨークのストリートで暮らすパンハンドラー(物乞い)をインタビューしてきたピーター・マドゼンが、現役ドラッグ・ディーラーへのインタビュー集を発表する。メディア関係の仕事に就くためにニューヨークに移り住んだものの、リストラにあって仕事を失い、その後は、バイク・メッセンジャーとして働きながらブログを続けてきた。そして、彼の一風変わったインタビュースタイルがpowerHouseの目に止まり、ディーラーを題材にした本を出版するに至ったという。

RSS Feed