MUSIC

タイヨンダイ・ブラクストン インタビュー

タイヨンダイ・ブラクストンは、人気絶頂期のまっただ中に、Battlesを脱退して世の中を驚かせた。そしてその当時は、その理由や状況について、多くを語らなかった。けれどタイヨンダイは、この数年、ロックミュージシャンの領域を大きく越えた活動を始めた。まずは2009年に、Battles時代に録音したソロ・プロジェクト<Central Market>を、ロンドン・シンフォニエッタやロサンゼルス・フィルハーモニーといった、世界でも有数のオーケストラとの共演で演奏した。

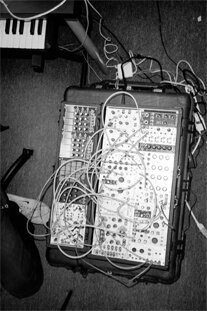

そして昨年、HIVEと名づけたマルチメディア・プロジェクトをグッゲンハイム美術館で初公開した。タイヨンダイの最近の動きは、音楽的に斬新なアプローチとライフスタイルの選択のハイブリッドのようにも見えるが、古典的な「バンド」という概念を脱却して、より流動的、有機的に、プロジェクトベースでコラボレーションするという、最近の音楽シーンでよく見られるようになった手法とも合致している。現在の自分、そして今後の活動についてタイヨンダイに聞いた。

(このインタビューはPeriscope iPad edition vol.1に掲載されたものです。よりインタラクティブなiPad版はからダウンロードいただけます。タイヨンダイのHiveのビデオは、上の写真をクリックしてお楽しみください。)

RSS Feed